MAKLUMAT — Pulau Padar, bagian dari gugusan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, kini menjadi pusat perdebatan. Rencana pembangunan ratusan vila oleh PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE) memunculkan dua narasi besar: janji “ecotourism” yang berkelanjutan, dan kekhawatiran bahwa konsep itu justru berubah menjadi praktik green capitalism.

Pemerintah dan investor menyebut proyek ini sebagai upaya mengembangkan pariwisata alam modern sambil tetap menjaga ekosistem. Namun, masyarakat lokal, aktivis lingkungan, dan akademisi mempertanyakan risiko ekologis dan sosial yang mungkin muncul dari pembangunan ini.

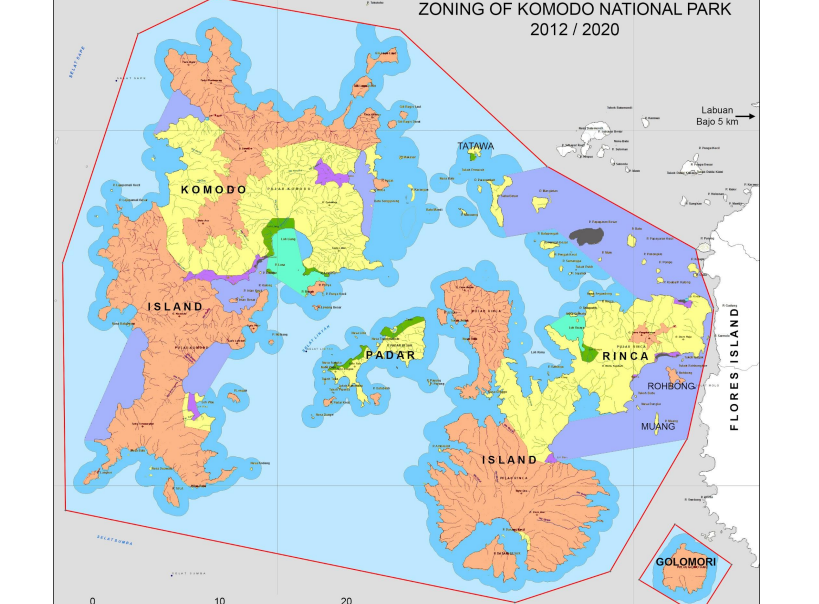

Pulau Padar dalam Peta Konservasi Dunia

Sejak 1980, Pulau Padar bersama Pulau Komodo dan Pulau Rinca masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Statusnya diperkuat UNESCO pada 1991 sebagai World Heritage Site. Hal ini menegaskan kewajiban internasional untuk menjaga Outstanding Universal Value (OUV) kawasan—termasuk keunikan hayati, keindahan lanskap, dan nilai geologis yang tidak tergantikan.

“Secara biogeografi, Pulau Padar berada di zona Wallacea, peralihan antara Asia dan Australia. Wilayah ini memiliki tingkat endemisitas flora dan fauna yang sangat tinggi,” jelas Aziz Akbar Mukasyaf, dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ia menambahkan, iklim semi-kering membuat savana mendominasi daratan, sementara perairannya menjadi rumah bagi terumbu karang, padang lamun, penyu, dan tentu saja komodo—reptil purba yang ikonik dan endemik.

Ecotourism: Konsep Ideal yang Rawan Disalahgunakan

Secara teoritis, ecotourism bertujuan meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, konsep ini kerap menjadi “pedang bermata dua.”

“Jika tidak sesuai daya dukung dan zonasi, ecotourism bisa berubah jadi green capitalism. Label ‘eco’ hanya jadi kemasan untuk eksploitasi,” kata Aziz seperti laporan laman UMS, dikutip pada Selasa (19/8/2025). Ia menyebut tiga tanda pergeseran itu:

-

Pembangunan melewati batas zonasi hingga mengancam zona rimba atau inti.

-

Infrastruktur memecah habitat satwa, menimbulkan stres akibat cahaya dan kebisingan.

-

Distribusi keuntungan timpang—investor besar mendominasi, sementara masyarakat lokal terpinggirkan.

Risiko Ekologis yang Nyata

Pembangunan vila di Pulau Padar dilakukan di zona pemanfaatan dengan janji menerapkan konstruksi ramah lingkungan seperti bangunan panggung dan sistem pengolahan limbah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan.

“Sering kali pemantauan lingkungan hanya dilakukan di awal proyek. Setelah itu, disiplin pelaksanaan mengendur,” ujar Aziz.

Pulau kecil seperti Padar memiliki keterbatasan sumber daya—air, ruang terbuka, maupun jalur satwa. Jika kapasitasnya terlampaui, dampaknya bisa permanen. Tekanan pada ekosistem laut juga tidak bisa diabaikan. Aktivitas wisata di pesisir berpotensi merusak terumbu karang dan habitat penyu. “Kerusakan karang butuh puluhan tahun untuk pulih. Padahal, ini fondasi rantai ekosistem laut,” tambahnya.

Dampak Sosial: Antara Janji dan Kenyataan

Selain risiko ekologis, ada dimensi sosial yang kerap terlupakan. Proyek skala besar cenderung menciptakan ketergantungan ekonomi, bukan kemandirian. Warga lokal seringkali hanya ditempatkan sebagai tenaga kerja rendahan, sementara posisi strategis dikuasai pihak luar.

Revisi zonasi juga berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap laut atau lahan. “Ini bentuk marginalisasi struktural yang pernah terjadi di kawasan konservasi lain,” tegas Aziz, mencontohkan masyarakat adat di Gayo Lues, Aceh, yang tersingkir akibat kebijakan taman nasional.

Pengalaman serupa pernah dialami Pulau Rinca. Proyek wisata di Loh Buaya sempat diminta merevisi analisis dampak lingkungan agar sejalan dengan rekomendasi UNESCO dan IUCN. Kasus ini menunjukkan bahwa tekanan internasional bisa mendorong koreksi atas rencana yang berpotensi merusak OUV.

Polemik Pulau Padar mencerminkan dilema klasik antara konservasi dan investasi. Nusa Tenggara Timur memang mengandalkan pariwisata sebagai motor ekonomi, tetapi statusnya sebagai warisan dunia menuntut standar perlindungan yang lebih tinggi.

“Ecotourism adalah peluang sekaligus ujian. Jika prinsipnya dijaga, Pulau Padar bisa menjadi model wisata alam berkelanjutan yang sesungguhnya. Tapi jika tidak, ia akan menjadi contoh bagaimana konsep itu tergelincir menjadi green capitalism,” pungkas Aziz.***

Comments