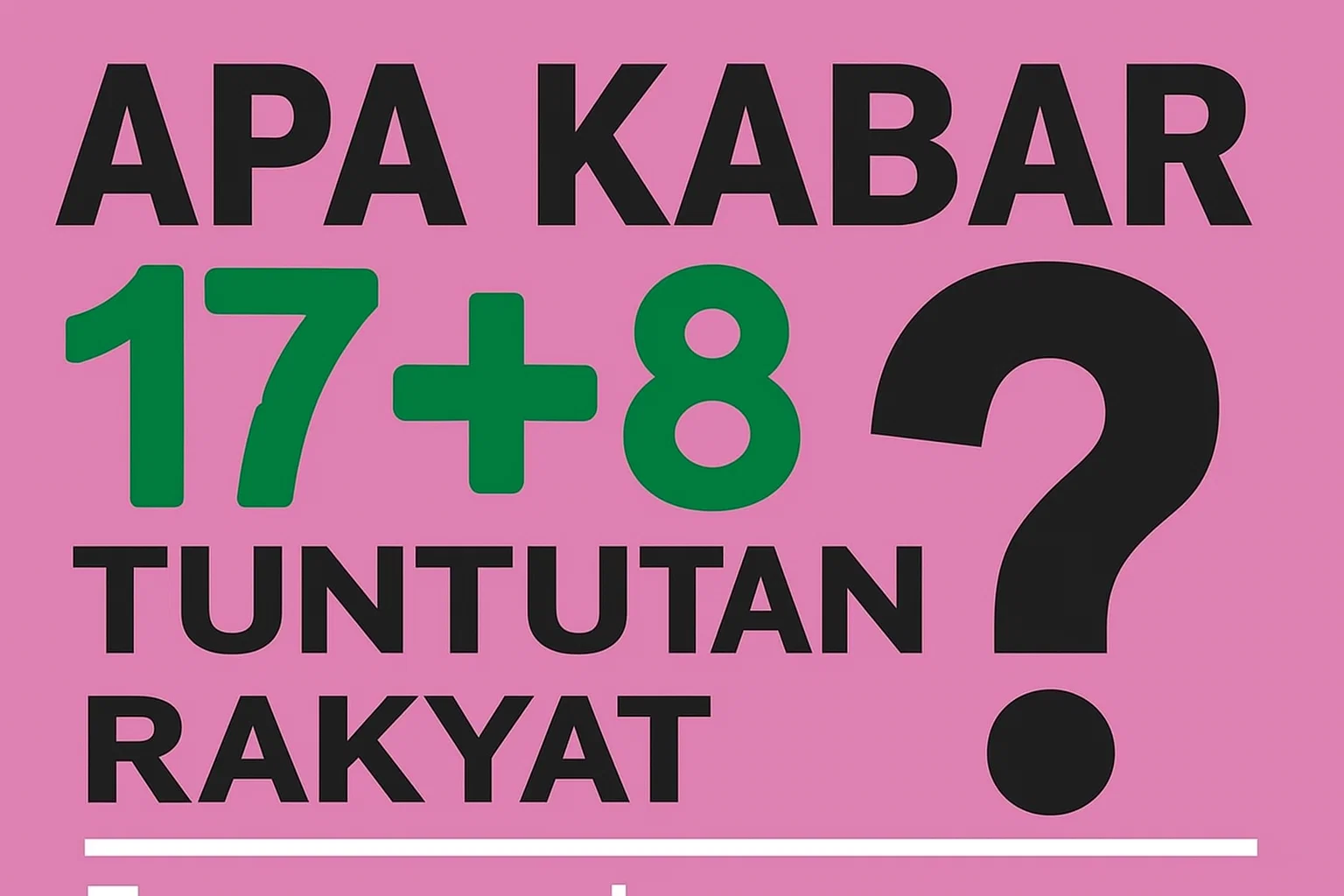

MAKLUMAT — Jalanan terlihat tenang seperti biasa. Tak terdengar gugatan. Tak terlihat kepalan tangan yang menjulang. Tak ada api, kemarahan, maupun suara-suara parau demonstran yang melawan. Perlawanan mereda sejak munculnya tuntutan 17+8. Semua seolah berakhir begitu saja, setelah pemerintah menerima berkas tuntutan.

Keadaan tenang ini justru menyimpan kegelisahan yang tak terdengar, seperti jeda yang melelahkan saat menunggu kepastian. Karena sampai hari ini, kita masih belum melihat bentuk realisasi yang konkret dari seluruh tuntutan yang diajukan. Hanya sebagian kecil yang baru direalisasikan, sepenuhnya masih terlihat mandek. Seolah tidak menjadi perhitungan.

Keadaan tenang ini justru menyimpan kegelisahan yang tak terdengar, seperti jeda yang melelahkan saat menunggu kepastian. Karena sampai hari ini, kita masih belum melihat bentuk realisasi yang konkret dari seluruh tuntutan yang diajukan. Hanya sebagian kecil yang baru direalisasikan, sepenuhnya masih terlihat mandek. Seolah tidak menjadi perhitungan.

Setelah demonstrasi mereda, TNI masih belum menarik diri dari pengamanan sipil. Begitu juga dengan aparat kepolisian yang masih belum membebaskan seluruh tahanan demonstran. Padahal, kedua instansi itu termasuk yang disorot dari tuntutan rakyat 17+8 untuk melakukan pembenahan.

Pasca demonstrasi besar Agustus-September, polisi semakin masif melakukan penangkapan terhadap warga sipil. Dari yang dicatat oleh Project Multatuli (19 September 2025), ada ribuan orang yang ditangkap, ratusan orang ditahan, dan puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang menjadi target bukan hanya mahasiswa dan aktivis, tetapi juga pelajar, pekerja kantoran, seniman, bahkan anak-anak di bawah umur.

Dengan masifnya penangkapan seperti itu, dapat diindikasikan, bahwa negara masih memperlihatkan sifatnya yang represif, terutama ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan. Tindakan yang tidak mencerminkan komitmen negara terhadap nilai keadilan dan demokrasi. Cara-cara represif seperti itu adalah sebuah bentuk pembungkaman yang dilakukan hanya untuk menjaga stabilitas semu.

Watak Bebal Negara

Saat ini, kita sedang menyaksikan wajah negara yang tidak mau mendengar, apalagi bertransformasi. Watak bebal seperti ini terlihat dari sikapnya yang kerap menutup diri dari segala kritik. Alih-alih membuka diri terhadap segala macam kritik, watak bebal negara lebih mementingkan kekuasaan “status quo” dan melindungi elite-elite politik yang mapan.

Dalam pandangan Althusser (1970), cara negara dalam mempertahankan kekuasaannya dilakukan dengan cara mengendalikan dua aparatus: yang pertama, Repressive State Apparatus (RSA): militer, polisi, dan penjara. Kedua, Ideological State Apparatus (ISA): pendidikan, media, dan kebudayaan. RSA bekerja secara langsung dan represif, sementara ISA bekerja lebih halus dalam membentuk kesadaran dan mental masyarakatnya.

Ketika kritik dicap sebagai bentuk pembangkangan, dan stabilitas dipahami sebagai ketertiban yang sempit pemaknaannya, di situlah negara sedang menutup ruang demokrasi secara rapat. Ia menggunakan bahasa stabilitas dengan menafsirkannya sebagai keadaan normal, padahal apa yang dipertahankannya hanya sekadar ketenangan semu yang dibangun di atas puing-puing represi.

Dengan kedua perangkatnya yang digunakan, negara telah menjalankan kepentingan ideologinya dengan cara yang halus, memasuki ke dalam pikiran dan menjinakkan kesadaran para warganya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, sampai dapat memastikan kepada seluruh warganya untuk patuh di bawah kendali struktur kekuasaan yang berjalan, meskipun kekuasaan itu tidak adil.

Seperti itulah watak bebal negara, ia anti terhadap segala macam kritik, ia menolak untuk dikoreksi, dan selalu menempatkan segala permasalahan ada pada masyarakatnya bukan pada dirinya. Negara bebal adalah negara yang keras kepala yang terlalu percaya diri bahwa kebenaran selalu berada di tangan kekuasaannya.

Bayang-Bayang Orde Baru

Masifnya penangkapan yang terjadi pasca demonstrasi Agustus-September lalu telah mengingatkan kita pada babak awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. Pasca tahun 1965, kekuasaan Orde Baru telah membangun sebuah rezim yang mengakar pada militerisme. Rezim yang menghapus semua lawan politiknya, melakukan kontrol terhadap media, dan memegang penuh kendali narasi sejarah lewat versinya.

Dengan tangan kekuasaannya, Orde Baru telah berhasil menciptakan narasi tunggal. Mereka yang berbeda pandangan secara politik langsung dibungkam, dijadikan tahanan politik, dibuang, dan dibunuh secara massal. Kini, setelah kita melewati puluhan tahun masa itu, bayang-bayang itu muncul kembali, dengan wajah yang berbeda.

Saat ini, masyarakat yang bergerak dan kritis terhadap kekuasaan langsung diberi stempel sebagai pengganggu stabilitas. Demonstrasi diartikan sebagai ancaman. Aktivisme dicap “radikal”. Dengan memberi label-label seperti itu, negara berupaya menjinakkan kesadaran para warganya, ia menggunakan alat represi dan mengendalikan politisasi bahasa: atas nama keamanan dan ketertiban umum.

Pola-pola seperti itu adalah cara-cara yang sering digunakan oleh Orde Baru untuk menjaga kekuasaannya. Ketika muncul gerakan perlawanan, negara langsung menganggapnya sebagai kekacauan. Negara tidak lagi melihat pesan-pesan apa yang disampaikan, bukan juga untuk dianalisis dan direfleksikan, melainkan negara langsung mengambil tindakan pemberangusan langsung kepada bentuknya.

Hal yang sama pula masih terlihat hingga kini, negara selalu menuding bahwa setiap munculnya gerakan kritis perlawanan selalu dianggap teror. Ia tidak pernah mau bercermin pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah belajar bahwa lahirnya gerakan kritis perlawanan karena ada yang salah di dalam sistem kekuasaan. Ia seolah takut bercermin pada bayangannya sendiri.

Merefleksikan Gerakan Perlawanan

Dalam situasi seperti ini, mengharapkan perubahan akan datang dari atas kebijakan sama saja menunggu ketidakpastian. Menggantungkan gerakan perlawanan pada satu momentum pun berisiko rapuh dan mudah dioatahkan. Langkah taktis untuk terus menjaga gerakan agar tidak mati di tengah situasi seperti ini adalah dengan mengadopsi model gerakan rimpang (rhizome).

Dalam pandangan Deleuze dan Guattari (1980), gerakan rimpang adalah gerakan yang terus menyebar seperti akar yang bergerak ke segala arah. Ia menyusup ke segala celah. Saling membangun pada setiap sambungan di antara tanda-tanda gerakan perlawanan lainnya. Rimpang tidak lagi harus bergantung pada satu strategi dan satu komando. Rimpang adalah gerakan yang terus berubah, terus berjejaring, dan terus berlipat ganda di ruang-ruang kecil sekali pun.

Kita sedang tidak berharap bahwa besok pagi segalanya harus berubah. Namun kita masih punya keyakinan, bahwa sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang terus bergerak dan berkesadaran. Gerakan perlawanan tidak boleh berdiam diri. Jika gerakan perlawanan diam negara akan terus memangsanya dengan versi kebenarannya sendiri.

Gerakan perlawanan tidak harus muncul di jalanan pada setiap waktu. Namun ia harus terus hidup dan harus terus dijaga. Gerakan perlawanan harus terus tertanam dan tumbuh dalam kesadaran, dalam komunitas, dalam kesenian, dalam tulisan, dalam obrolan warung kopi, hingga ruang-ruang kecil yang tidak dapat terdeteksi oleh radar kekuasaan.

Kita sedang tidak mencari kemenangan instan, namun untuk menumbuhkan kesadaran yang terus menular adalah sebuah keniscayaan. Kita adalah oposisi sesungguhnya di saat kekuasaan telah dikendalikan oleh watak-watak yang bebal.***