Oleh: Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag. *)

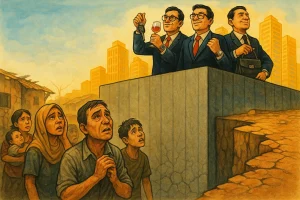

MAKLUMAT — Di setiap pidato kenegaraan, kita mendengar lantunan sakral Pancasila, dan sila kelima selalu menggema dengan penuh harapan: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Namun di balik gema itu, realitas sosial kita justru menunjukkan ketimpangan yang kian menganga. Slogan keadilan sering berhenti di bibir, sementara di lapangan, banyak warga merasa “tidak punya bagian” dalam keadilan itu. Di sinilah pentingnya memahami kembali bahwa keadilan sosial bukanlah keseragaman, melainkan kesetaraan.

Sering kali, kebijakan publik, tata sosial, bahkan kultur kita terjebak dalam cara pandang yang keliru: bahwa adil berarti semua harus sama. Padahal, dalam kehidupan nyata, manusia tidak mungkin seragam—berbeda latar, kemampuan, kebutuhan, dan kesempatan. Maka keadilan sosial bukan tentang membuat semua orang memiliki hal yang identik, tetapi bagaimana memastikan setiap orang mendapat kesempatan yang setara untuk hidup bermartabat.

Keseragaman Bukan Keadilan

Keseragaman sering kali lahir dari niat baik: menjaga ketertiban, mendorong disiplin, atau menanamkan rasa kebangsaan. Namun, ketika keseragaman berubah menjadi kewajiban yang meniadakan keragaman, ia justru menindas. Misalnya, dalam pendidikan, kebijakan yang menuntut seluruh sekolah “berstandar sama” tanpa memperhitungkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi justru memperdalam ketimpangan.

Sekolah di perkotaan dengan akses internet cepat dan guru berpengalaman tentu berbeda dengan sekolah di pelosok yang kekurangan buku dan tenaga pendidik. Menilai keduanya dengan ukuran seragam—tanpa afirmasi yang adil—adalah bentuk ketidakadilan sistemik.

Begitu pula dalam dunia kerja. Keseragaman sistem upah tanpa mempertimbangkan beban dan konteks sosial ekonomi membuat buruh di sektor informal atau pekerja perempuan tetap tertinggal. Dalam ruang-ruang publik, keseragaman sering menyingkirkan kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, karena kebijakan dibuat untuk mayoritas tanpa mendengar suara yang berbeda.

Keseragaman memang menciptakan keteraturan semu, tetapi ia juga bisa menjadi alat kekuasaan yang membungkam perbedaan. Padahal, bangsa ini sejak awal berdiri di atas pengakuan terhadap keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi landasan moral bahwa keadilan harus mengakui keragaman manusia sebagai kodrat, bukan ancaman.

Keadilan yang Mengakui Perbedaan

Filsuf John Rawls dalam A Theory of Justice menyebut keadilan sebagai fairness—keadaan di mana aturan sosial dirancang agar yang paling lemah pun memperoleh manfaat sebesar mungkin. Keadilan seperti ini bukan berarti setiap orang mendapat porsi sama, melainkan setiap orang mendapat peluang yang adil untuk berkembang.

Dalam konteks Indonesia, gagasan ini sangat relevan. Keadilan sosial berarti memberi ruang bagi kelompok yang tertinggal, memberi afirmasi kepada yang lemah, dan memastikan kebijakan publik tidak hanya berpihak pada yang kuat.

Misalnya, dalam program bantuan sosial, bukan keadilan jika semua orang mendapat bantuan dalam jumlah yang sama. Keadilan adalah ketika mereka yang paling miskin mendapat lebih besar karena kebutuhannya lebih mendesak. Begitu pula dalam kebijakan pendidikan atau kesehatan—adil bukan berarti seragam, tetapi proporsional terhadap kebutuhan dan kemampuan tiap daerah.

Inilah yang seharusnya menjadi makna operasional dari sila kelima. Keadilan sosial menuntut perbedaan yang adil, bukan keseragaman yang menindas. Ia bukan menghapus jarak dengan menyeragamkan semua, tetapi membangun jembatan agar semua bisa menyeberang menuju kehidupan yang lebih layak.

Kesetaraan Sebagai Wujud Keadilan

Kesetaraan bukan berarti setiap orang berada di titik yang sama, tetapi setiap orang diberi peluang yang sama untuk maju. Dalam masyarakat yang kompleks seperti Indonesia, kesetaraan berarti negara hadir aktif menata struktur sosial yang timpang.

Kita tahu, selama puluhan tahun pembangunan ekonomi cenderung berpusat di Jawa dan kota besar. Akibatnya, kesenjangan antarwilayah terus melebar. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi tidak tersebar merata. Dalam situasi seperti ini, keadilan sosial menuntut keberpihakan pada daerah tertinggal—bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk menyeimbangkan.

Kesetaraan juga berarti memberi ruang partisipasi yang setara. Demokrasi tanpa kesetaraan ekonomi hanya menghasilkan kebebasan yang dinikmati oleh segelintir orang. Maka, keadilan sosial harus dibangun bersamaan dengan pemerataan sumber daya, akses pendidikan, dan keadilan hukum.

Kita juga perlu meninjau ulang bagaimana kebijakan publik sering gagal melihat realitas gender, disabilitas, atau minoritas agama dan budaya. Ketika suara mereka diabaikan atas nama keseragaman nasional, maka negara sesungguhnya telah mengkhianati sila kelima.

Menemukan Wajah Indonesia yang Berkeadilan

Bangsa ini tidak membutuhkan keseragaman yang kaku, tetapi kesetaraan yang hidup. Keadilan sosial dalam konteks Indonesia harus menampakkan wajah kerakyatan: menghormati perbedaan, memperjuangkan yang tertinggal, dan menyeimbangkan kekuasaan ekonomi.

Kita bisa belajar dari nilai gotong royong yang telah lama menjadi jiwa bangsa. Gotong royong bukan menuntut semua orang bekerja dengan porsi sama, melainkan saling menanggung beban sesuai kemampuan. Yang kuat menolong yang lemah; yang punya lebih memberi bagi yang kurang. Di situlah letak keadilan yang sejati—adil karena manusiawi.

Ketika negara menyusun kebijakan dengan prinsip gotong royong, maka keadilan sosial bukan lagi jargon, melainkan kenyataan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjamin agar setiap warga, apa pun latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk sejahtera.

Membangun Kesetaraan, Bukan Keseragaman

Di tengah perubahan global yang cepat, godaan untuk menyeragamkan sering muncul: seragam dalam berpikir, bertindak, bahkan dalam bermimpi. Namun, bangsa besar bukanlah bangsa yang seragam, melainkan bangsa yang adil dalam perbedaan.

Keadilan sosial tidak dapat diwujudkan dengan cetak biru tunggal. Ia harus tumbuh dari pengakuan bahwa setiap daerah, setiap kelompok, dan setiap individu memiliki kebutuhan dan jalan masing-masing menuju kesejahteraan.

Maka, tugas negara dan masyarakat bukan menyeragamkan perbedaan, tetapi menjamin agar semua perbedaan itu memiliki tempat yang setara untuk tumbuh. Karena pada akhirnya, keadilan sosial bukan tentang membuat semua orang sama—melainkan memastikan setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri, dalam martabat yang sama tinggi di hadapan kemanusiaan.