MAKLUMAT — Catatan: Seberapa sering kita mendengar nama Cloudflare? Mungkin tidak sesering Google, TikTok, atau Meta. Namun, Prof. Alan Woodward dari Surrey Centre for Cyber Security menjuluki mereka sebagai “perusahaan terbesar yang belum pernah Anda dengar”— sang penjaga gerbang tak kasat mata bagi sebagian besar infrastruktur internet global.

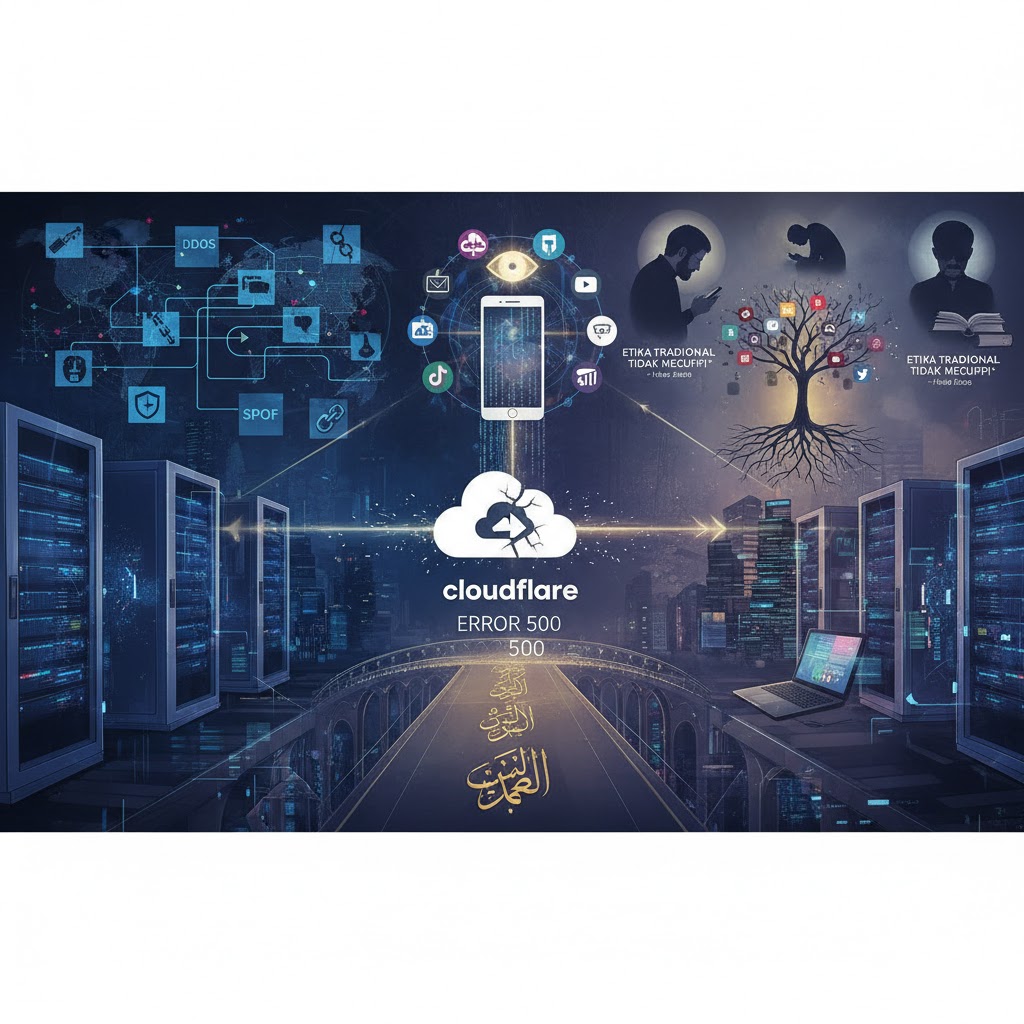

Dan kemarin, si penjaga gerbang itu tersandung. Saya baca di Antara News. Pada hari Selasa (18/11) waktu setempat, perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat ini—yang bertugas melindungi jutaan situs dari serangan kejam seperti DDoS (Distributed Denial of Service)—mengalami apa yang mereka sebut sebagai masalah teknis tak teridentifikasi.

Apa dampaknya? Lonjakan “500 Internal Server Error” di mana-mana. Layanan-layanan digital esensial, mulai dari media sosial hingga sejumlah aplikasi AI, mendadak lumpuh. Menurut laporan dari The Guardian, masalah dimulai sekitar pukul 11.20 pagi waktu Inggris, ditandai oleh lonjakan lalu lintas yang tidak biasa menuju salah satu layanan Cloudflare.

“Kami belum mengetahui penyebab lonjakan lalu lintas yang tidak biasa ini,” kata juru bicara perusahaan. Fokus utama mereka saat itu hanyalah satu: memulihkan semua lalu lintas agar terlayani tanpa kesalahan.

Kekacauan ini bukan hanya sekadar downtime sesaat. Ini adalah pengingat keras betapa ringkihnya fondasi dunia digital kita. Woodward menjelaskan peran vital Cloudflare: memantau lalu lintas untuk menghalangi upaya jahat membanjiri sebuah situs dengan permintaan tak berguna.

Dalam upaya perbaikan, layanan enkripsi Warp di London sempat dinonaktifkan, membuat pengguna di sana terputus.

Gangguan ini muncul kurang dari sebulan setelah pemadaman yang menimpa Amazon Web Services. Woodward secara tegas meragukan kemungkinan masalah ini adalah serangan siber, sebab layanan sebesar Cloudflare pasti sudah didesain untuk menghindari Single Point of Failure (SPOF).

Inti dari semua ini, seperti yang ditekankan Woodward, adalah:”Kita melihat betapa sedikitnya perusahaan-perusahaan ini dalam infrastruktur internet, sehingga ketika salah satu dari mereka mengalami galat, hal itu akan segera terlihat jelas.”

Pada waktu hampir bersamaan, saya membaca Filsafat Moral karya Dr Fahrudin Faiz. Saya kutipnya dari salah satu bab “etika tradisional tidak mencukupi”. Filsuf Hans Jonas dalam konteks perkembangan teknologi, dia mengajukan pertanyaan retoris, ” Bagaimana kalau ada teknologi yang memudahkan tapi membuat orang tambah malas?”

Anda tambah malas berpikir karena ada Google. Anda tambah malas bersosialisasi karena ada Youtube dan TikTok. “Itu Asyik, tapi efeknya Anda menjadi orang yang asosial,” kata Dr Fahrudin Faiz.

Kita—barangkali saya, dan Anda, generasi milenial dan Z—kenyataannya semakin ringkih. Nyaris 24 jam kehidupan kita sudah ditemani teknologi. Bangun tidur yang disapa lebih dulu adalah smartphone. Sarapan ditemani TikTok. Bekerja menggunakan AI—bahkan termasuk proses penyuntingan naskah ini. Istirahat makan siang ditemani Youtube. Bahkan, salat pun dibuka dengan mencari bacaan doa lewat Google.

Internet yang kita gunakan setiap hari, yang terasa begitu solid dan abadi, ternyata ditopang oleh segelintir perusahaan rahasia. Ketika pilar-pilar ini bergetar, seluruh Dunia Digital ikut merasakan betapa ringkihnya kita semua.

Inilah paradoks yang terjadi. Allah Swt yang seharusnya menjadi satu-satunya tempat bergantung dan bermunajat, kini tanpa disadari menjadi nomor ke sekian. Posisi-Nya tergeser oleh handphone, Google, atau bahkan Cloudflare yang gangguan dalam semalam.

—Edi Aufklarung, Memperhatikan Kerapuhan di Balik Layar Digital.