MAKLUMAT – Petang kali ini datang dengan penuh sahaja. Langit yang perlahan berwarna jingga. Di sebuah jalan kecil di Malang, orang-orang biasanya hanya lewat. Jalan itu, kata orang, berasal dari tanah wakaf seorang dosen sekaligus kiai yang disapa Yai Mim. Ia memberikannya dengan niat sederhana agar ada ruang yang lapang untuk dilalui orang banyak. Tetapi jalan itu kini tidak lagi sekadar jalan. Ia berubah menjadi panggung drama tak berujung.

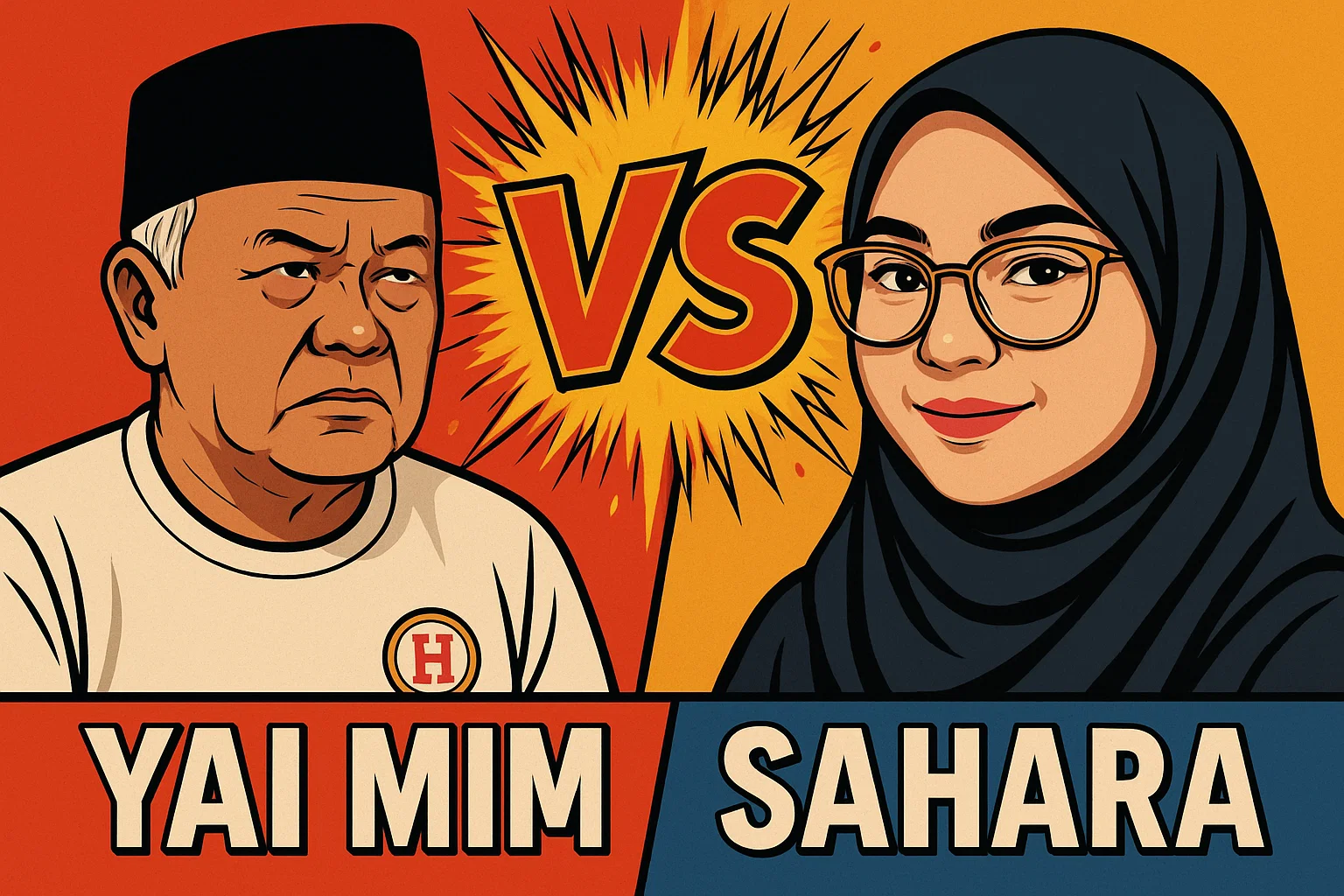

Di atas panggung itu, dua tokoh yang sebelumnya hanya tetangga biasa tiba-tiba menjadi aktor besar. Yai Mim di satu sisi, Sahara di sisi lain. Sahara adalah pemilik usaha rental mobil, yang mobil-mobilnya gemuk diparkir di jalan kecil itu. Yai Mim menolak, sebab jalan itu katanya jalan umum. Pertengkaran yang semestinya selesai di balai RT, kini menjelma drama nasional.

Semua bermula ketika sebuah video pendek tersebar memperlihatkan Yai Mim berguling di tanah, dituding pura-pura sakit. Sahara tampil sebagai perempuan yang menangis, menyebut dirinya korban. Narasi pun terbentuk, seorang profesor kiai yang mencederai kehormatan tetangganya. Belum ada hakim bicara, belum ada dokumen dibuka, tapi publik sudah menuding. Inilah wajah post-truth, di mana kebenaran tak lagi menunggu bukti, ia segera diputuskan oleh siapa yang lebih dulu menguasai emosi.

Ketika istilah post-truth ditetapkan Oxford Dictionaries sebagai “word of the year” 2016, banyak yang menyangkanya hanya istilah politik dunia. Tetapi kita kini tahu, post-truth juga bisa bersemayam di jalan kampung kecil di tengah pematang yang tak pernah tersentuh politik global.

Post-truth adalah keadaan ketika fakta objektif kurang berpengaruh dibanding emosi dan keyakinan pribadi. Seperti kata Hannah Arendt, politik modern kerap tergelincir dalam “organized lying”, kebohongan yang dikelola dengan begitu meyakinkan hingga publik kehilangan kemampuan membedakan fakta dan opini. Jean Baudrillard bahkan lebih getir menyampaikan di zaman simulacra, representasi tak lagi menyalin realitas, tetapi menciptakan realitasnya sendiri.

Maka video Yai Mim yang “berguling di tanah” tak lagi dianggap sekadar potongan realitas. Ia diambil bulat-bulat sebagai realitas itu sendiri. Publik tidak peduli apakah ia sakit sungguhan atau tidak. Visual lebih kuat daripada penjelasan. Medium, kata McLuhan, adalah pesan itu sendiri. Dalam video durasi 30 detik itu kebenaran pupus sudah.

Tapi alur cerita berubah. Ketika fakta baru muncul bahwa jalan itu memang tanah wakaf, bahwa patok yang dipasang Sahara mencabut hak publik, simpati publik pun berbalik. Yai Mim dari tersangka berubah menjadi korban. Sahara dari korban berubah menjadi pelaku.

Opini publik ternyata cair, sebagaimana diingatkan Zygmunt Bauman yang menjelaskan dalam masyarakat cair, kepastian runtuh. Hari ini kiai dihujat, besok dipuja. Hari ini tetangga jadi korban, besok jadi pelaku.

Yang tragis, kerusakan sudah terjadi. Nama baik Yai Mim yang tercabik tak mudah disatukan kembali. Reputasi profesor yang runtuh di media sosial tidak bisa direkatkan dengan dokumen tanah wakaf. Kebenaran datang terlambat, dan dalam post-truth, kebenaran yang terlambat sering dianggap tak berguna.

Dalam derasnya arus digital, lembaga penyiaran konvensional seperti televisi, radio, bahkan media online resmi sebenarnya masih punya posisi unik. Mereka mungkin kalah cepat dari TikTok, Instagram atau WhatsApp, tapi mereka masih punya modal yakni kredibilitas.

Lembaga penyiaran bisa, dan seharusnya, menjadi penyeimbang narasi liar. Mereka memiliki kewajiban etik untuk memverifikasi, menghadirkan kedua belah pihak, menyediakan forum yang lebih sehat daripada kerumunan komentar netizen. Penyiaran dapat mengingatkan publik bahwa setiap tuduhan membutuhkan pembuktian, bahwa setiap video harus dilihat dalam konteks, bahwa keadilan tidak lahir dari trending topic.

Lebih dari itu, lembaga penyiaran juga bisa menjadi ruang literasi publik. Dengan program yang kritis dan mendidik, mereka dapat menunjukkan bagaimana cara memeriksa hoaks, bagaimana membaca video, bagaimana bersikap sabar sebelum menghakimi.

Jika lembaga penyiaran ikut tunduk pada logika viral, habislah sudah jangkar terakhir kita. Tetapi jika mereka teguh menjaga integritas, masih ada harapan bahwa masyarakat tak sepenuhnya hanyut dalam banjir emosi digital.

Polemik Yai Mim vs Sahara, pada akhirnya, bukan hanya kisah dua orang. Ia adalah cermin kita. Betapa mudahnya kita terseret oleh tontonan, betapa cepatnya kita menunjuk siapa salah, siapa benar. Kita lupa bahwa kebenaran sering lambat, membosankan, dan tak dramatis. Ia bukan video tiga puluh detik, melainkan proses panjang yang menuntut kesabaran.

Kita, publik yang tergesa, tak mau menunggu. Kita ingin drama segera selesai. Maka kita memilih siapa antagonis, siapa protagonis, sesuai selera kita. Jika ada pelajaran yang bisa kita tarik, ia sederhana, yakni jangan terlalu cepat percaya. Jangan terlalu cepat membagikan. Dan jangan pernah menyerahkan seluruh pengadilan moral kita kepada algoritma media sosial.

Karena hari ini kita menertawakan orang lain yang terguling di tanah, besok mungkin kita sendiri yang dipertontonkan di layar kecil itu.

Dan bila itu terjadi, barulah kita sadar betapa kebenaran di zaman post-truth sesungguhnya tak lagi punya rumah, kecuali bila kita seperti lembaga penyiaran, masyarakat, aparat, dan individu secara bersama-sama bersedia memberinya tempat. Panjang umur kehidupan!

Comments