MAKLUMAT — Bulan Agustus yang seyogyanya disambut dengan penuh sukacita, nyatanya terasa hampa. Kemerdekaan yang seharusnya dirasakan semua, faktanya masih banyak masyarakat yang terlunta-lunta. Di tengah ketimpangan yang ada, DPR mengusulkan adanya tunjangan rumah. Tidak main-main, anggota legislatif akan menerima Rp50 juta perbulan untuk tunjangan rumah. Jika ditotal dengan gaji dan tunjangan lain bisa tembus Rp100 jutaan.

Padahal, sebelumnya guru honorer dari Bengkulu bernama Rerisa, viral setelah mengaku hanya menerima gaji 30 ribu per jam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI. Persoalan gaji dosen juga sama, menurut data Serikat Pekerja Kampus (SPK), mayoritas dosen masih menerima gaji di bawah Rp3 juta pada kuartal I-2023. Maka, tidak heran jika sekitar 76 persen dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, ada sebanyak 23,85 juta orang atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. BPS juga merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 yang mencapai 7,28 juta jiwa atau sekitar 4,76 persen. Jumlah ini meningkat 1,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

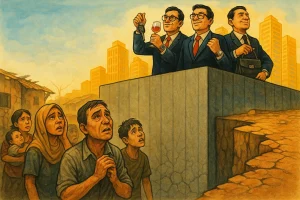

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata antara pejabat negara dengan masyarakat. Di satu sisi DPR mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang fantastis, di sisi lain guru dan dosen, yang juga menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa, justru harus berjuang dengan gaji yang pas-pasan. Ketimpangan ini semakin diperparah ketika masih ada jutaan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Terjadinya Ketimpangan Sosial

Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya distribusi sumber daya yang timpang antara elit politik dengan masyarakat. Piere Bourdieu (2010) dalam bukunya yang berjudul Arena Produksi Kultural: Sebuah kajian Budaya, menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat arena kekuasaan yang dikuasai oleh mereka yang memiliki modal ekonomi dan simbolik. DPR dengan kekuasaan politiknya, mampu mengakses fasilitas dan tunjangan yang fantastis sebagai cara mengakumulasi modal ekonomi. Hal itu diperkuat dengan kepemilikan modal simbolik berupa legitimasi jabatan pemerintah.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana arena politik menjadi ruang perebutan modal. Para elit politik menggunakan kekuasaannya untuk memproduksi privilege yang mereka miliki. Hal tersebut merupakan bentuk reproduksi sosial, yakni menjadi cara yang sistematis kelompok dominan mempertahankan posisi mereka melalui konversi modal ekonomi ke dalam modal simbolik berupa legitimasi dan kewenangan politik.

Karl Marx (2004), dalam Das Kapital: Kritik Ekonomi Politik, menyebutkan bahwa kelas penguasa selalu berusaha melanggengkan kekuasaan dengan berusaha mengontrol akses sumber daya. Dalam konteks ini, DPR sebagai bagian dari kelas penguasa sedang memanfaatkan instrumen negara untuk mengakumulasi keuntungan material. Sementara guru dan dosen ditempatkan dalam posisi subordinat. Dalam Perspektif Marxian, situasi ini adalah bentuk eksploitasi struktural, di mana kerja keras kaum pendidik tidak mendapatkan imbalan yang setara karena distribusi surplus ekonomi lebih berpihak pada elit politik.

Dengan demikian, ketimpangan yang terjadi sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan. Kondisi ini merupakan bagian dari konsekuensi dari sistem sosial yang lebih mementingkan reproduksi privilege elit dibandingkan distribusi keadilan sosial. Fenomena ini menjadi bukti bahwa arena politik Indonesia masih jauh dari semangat demokrasi substantif, karena yang terjadi adalah oligarki yang berkamuflase dalam ruang demokrasi formal.

Belajar dari Bung Hatta

Melihat lucunya anggota DPR hari ini mengingatkan penulis pada kisah Bung Hatta yang ditulis oleh I Wangsa Negara (2002) dalam bukunya yang berjudul Mengenang Bung Hatta. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Bung Hatta pernah menolak diberi uang perjalanan dinas saat mengunjungi Papua, padahal hal itu lazim diberikan kepada mantan pejabat negara dan sudah dianggarkan sebelumnya.

Bagi Bung Hatta, menerima uang tersebut justru melukai nuraninya karena ia merasa tidak lagi memikul tanggung jawab jabatan. Sikap ini menunjukkan betapa ia menjunjung tinggi integritas dan kesederhanaan, menempatkan kehormatan di atas keuntungan materi.

Kontras dengan sikap Bung Hatta, sebagian elit politik kita hari ini justru berlomba-lomba memperbesar tunjangan dan fasilitas, seolah jabatan publik adalah jalan untuk menumpuk kenyamanan pribadi. Padahal, jabatan sejatinya adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan ladang untuk memperkaya diri.

Bung Hatta telah memberi contoh bahwa kesederhanaan dan empati jauh lebih mulia daripada akumulasi materi. Kini tinggal pertanyaannya, masih adakah pemimpin yang berani meneladani jalan Bung Hatta, menjadi negarawan sejati, bukan sekadar pejabat dengan segala privilege?