MAKLUMAT — Fenomena baru dari media massa cetak dan online yang sudah merilis Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menetapkan pendidikan dasar di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta, wajib dibiayai oleh negara alias digratiskan untuk masyarakat. Keputusan ini diumumkan dalam Sidang Pengucapan Ketetapan/Putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

MK menguatkan putusannya dengan mengacu pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sementara ayat (2) menyebut bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Menurut MK, kedua pasal tersebut menegaskan kesetaraan antara hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Hal ini berlaku tanpa membedakan apakah satuan pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) atau oleh masyarakat (swasta).

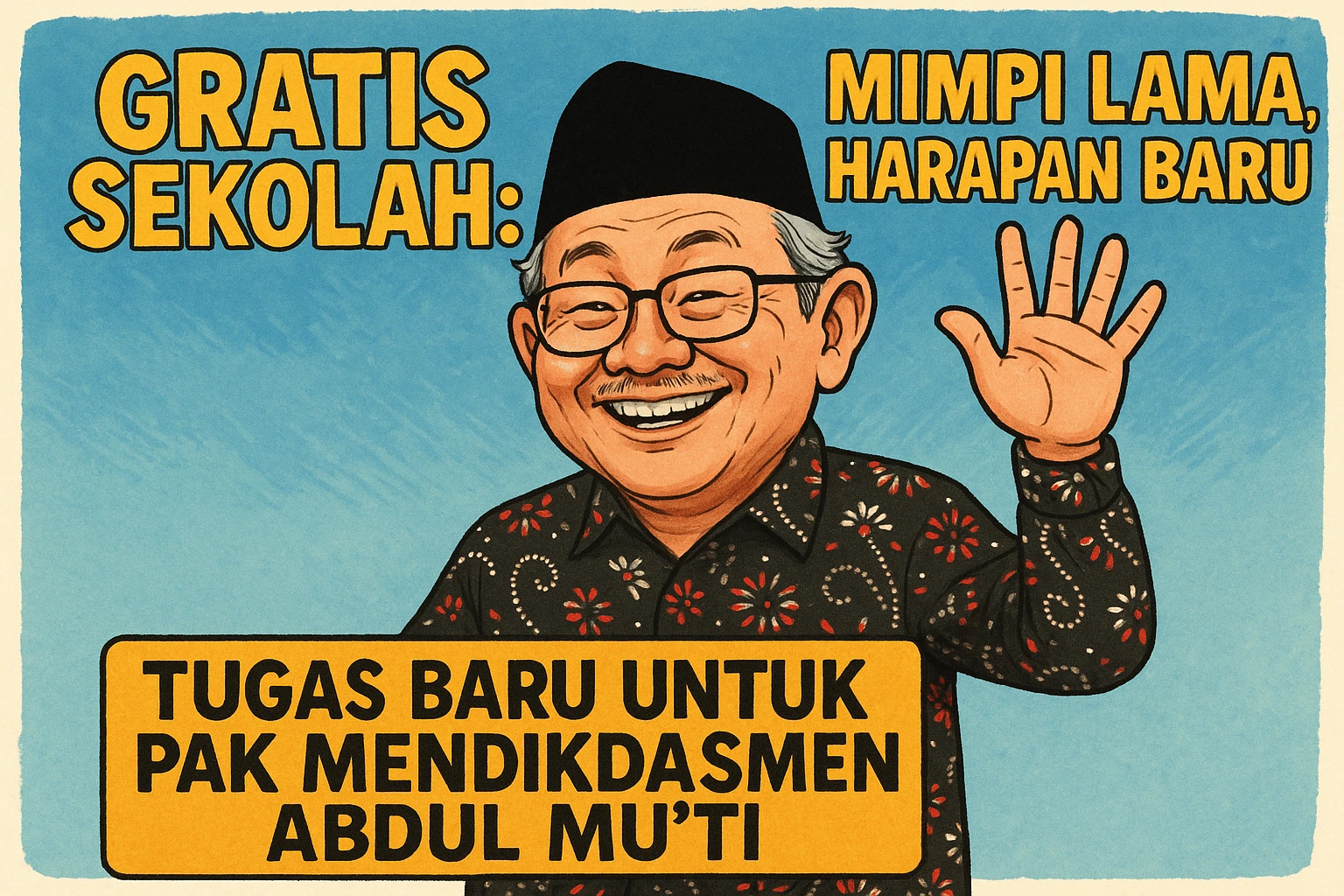

Gratis sekolah atau sekolah gratis bagi masyarakat luas Indonesia menjadi informasi segar dan survive, dan bagi sekolah negeri no problem, namun bagaimana untuk sekolah swasta? Apakah Negara siap hadir untuk membiayai seluruh biaya operasional sekolah swasta? Jangan sampai ini menjadi image mimpi lama, harapan baru. Perlu kita melihat apa yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa dan negara kita dan bagaimana sih sesungguhnya gratis sekolah atau sekolah gratis itu?

Potret historisitas gratis

Ketika Ki Hajar Dewantara merintis Taman Siswa pada 1922, yang lahir dari semangat perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan mahal, impian tentang pendidikan gratis sebenarnya sudah digaungkan. Pendidikan, bagi Ki Hajar, bukan semata soal transfer ilmu, melainkan pembebasan batin manusia dan pembentukan watak bangsa. Tapi hampir seabad setelah itu, mimpi pendidikan gratis yang adil bagi semua anak bangsa — di sekolah negeri maupun swasta — masih jadi perdebatan panjang.

Historis: Warisan Ketimpangan

Sejarah pendidikan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari ketimpangan. Sekolah-sekolah pemerintah di masa Hindia Belanda hanya dibuka untuk anak-anak Belanda dan kaum priyayi. Rakyat kebanyakan harus puas dengan sekolah rakyat atau pesantren, dengan biaya sendiri, minim fasilitas.

Pasca-kemerdekaan, amanat Konstitusi Pasal 31 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tapi realitasnya, sekolah-sekolah negeri memang mendapat subsidi negara, sementara sekolah swasta — termasuk sekolah berbasis agama dan komunitas — kerap terabaikan. Padahal, dalam banyak wilayah, sekolah swasta justru menjadi benteng utama pendidikan masyarakat kelas bawah.

Humanis: Hak Setiap Anak

Pendidikan gratis seharusnya dimaknai bukan sekadar soal biaya yang nihil, tetapi tentang hak asasi setiap anak untuk mendapatkan kesempatan yang setara. Dalam perspektif humanisme, manusia lahir dengan potensi yang sama, dan negara berkewajiban mengembangkan potensi itu tanpa memandang latar belakang ekonomi, agama, atau status sosial.

Anak-anak di sekolah swasta pun berhak merasakan pendidikan yang layak dan terjangkau. Ketika negara hanya memprioritaskan sekolah negeri, anak-anak di sekolah swasta seolah menjadi warga kelas dua dalam ekosistem pendidikan nasional. Padahal, pendidikan adalah hak universal, bukan hak eksklusif.

Sosiologis: Kesenjangan Sosial dan Polarisasi

Kebijakan pendidikan yang berat sebelah memperbesar jurang sosial. Sekolah negeri menjadi primadona karena gratis dan didukung anggaran negara, sementara sekolah swasta bertarung di pasar bebas pendidikan, seringkali tanpa subsidi berarti.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu polarisasi sosial. Sekolah swasta dianggap inferior, sementara sekolah negeri diklaim superior. Padahal, di banyak daerah pelosok, sekolah swasta-lah yang lebih dulu hadir, mengisi kekosongan peran negara. Kesenjangan ini juga berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial baru di sektor pendidikan.

Antropologis: Makna Sekolah dalam Komunitas

Dalam antropologi pendidikan, sekolah bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah simbol, ruang sosial, dan pusat kebudayaan dalam masyarakat. Sekolah-sekolah swasta berbasis agama, adat, atau komunitas tertentu menyimpan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang berharga.

Ketika akses pendidikan gratis hanya menyentuh sekolah negeri, masyarakat adat, pesantren, atau sekolah berbasis komunitas terpinggirkan. Padahal, keberagaman sekolah justru cermin kekayaan bangsa. Negara semestinya hadir memfasilitasi semua bentuk sekolah, bukan hanya sekolah negeri.

Psikologis: Beban Mental Orang Tua dan Anak

Dari perspektif psikologi, biaya pendidikan menjadi salah satu sumber stres utama bagi keluarga prasejahtera. Ketika sekolah negeri penuh, dan sekolah swasta berbiaya tinggi tanpa subsidi, orang tua menghadapi dilema berat. Anak-anak pun bisa mengalami tekanan sosial karena harus bersekolah di lembaga yang dianggap ‘murahan’ atau ‘kelas dua’.

Lebih jauh, ketidaksetaraan ini dapat melahirkan inferioritas sosial di kalangan pelajar sekolah swasta. Mereka merasa tidak selevel dengan teman-teman di sekolah negeri, bukan karena kapasitas intelektual, tetapi karena status institusi yang dibentuk sistem.

Arah Kebijakan: Untuk Semua Anak Bangsa

Sudah saatnya pemerintah merumuskan skema pendidikan gratis yang inklusif. Pendidikan gratis tak cukup hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang terbukti berperan besar dalam pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil.

Subsidi berbasis per siswa (student-based funding) atau Bantuan Operasional Pendidikan bisa menjadi jalan tengah, di mana setiap anak mendapat hak yang sama, tanpa membedakan asal sekolahnya. Ini bukan semata soal angka APBN, tapi soal keberpihakan kepada masa depan bangsa.

Karena, pendidikan bukan soal gedung mewah atau label negeri-swasta, melainkan tentang memastikan tak satu pun anak Indonesia yang tercecer di tikungan sejarah hanya karena tak mampu membayar.***