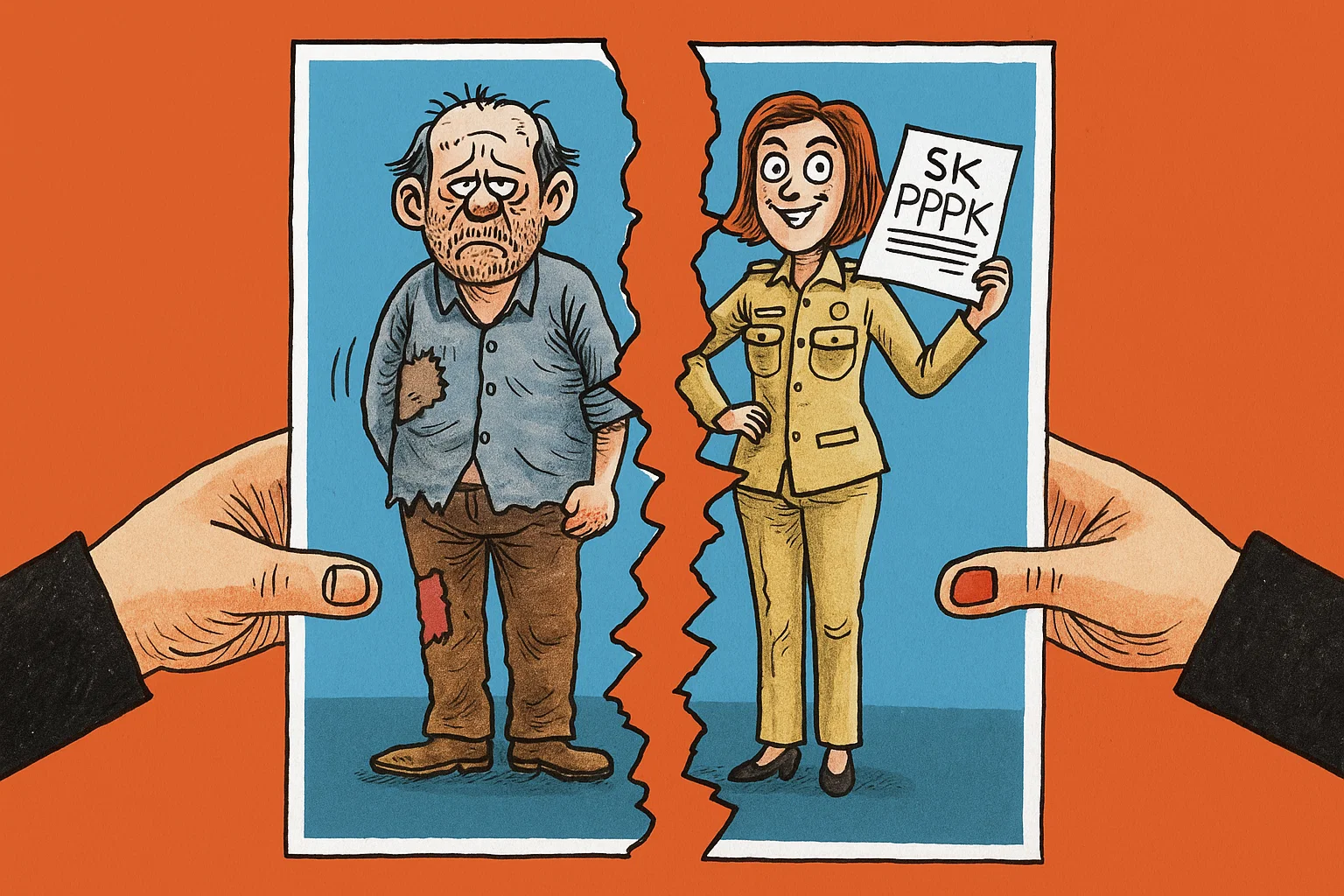

MAKLUMAT — Blitar kembali menjadi sorotan. Bukan karena capaian pembangunan atau lonjakan prestasi pendidikan, melainkan oleh fenomena sosial yang menggelitik nurani: puluhan guru perempuan yang baru saja menerima SK dan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara beruntun menggugat cerai suami mereka.

Data mencatat, dalam kurun waktu awal 2025 saja, ada sekitar 20 guru PPPK yang didominasi oleh perempuan mengajukan izin cerai. Mayoritas dengan alasan klasik yang tetap relevan: masalah ekonomi dan ketimpangan peran dalam rumah tangga.

Dalam konteks yang lebih luas, Blitar memang tengah menghadapi tsunami perceraian. Pada tahun 2024, lebih dari 1.500 gugatan cerai masuk ke Pengadilan Agama, 76 persen di antaranya diajukan oleh pihak istri. Kini, saat status ekonomi perempuan mulai menguat, terutama dengan status ASN kontrak seperti PPPK, ikatan yang rapuh semakin mudah terputus. Namun apakah perceraian ini semata-mata akibat peningkatan posisi sosial perempuan? Ataukah ini cermin dari krisis struktural dalam relasi suami-istri di era modern?

Transformasi ekonomi yang dialami perempuan, termasuk melalui status PPPK, bukan hanya soal penghasilan. Ia juga mengubah posisi tawar dalam rumah tangga. Seorang istri yang memiliki pendapatan tetap, jaminan kerja, dan pengakuan sosial, secara otomatis memperoleh legitimasi untuk menuntut relasi yang lebih setara dan bermartabat. Ketika suami tidak lagi menjalankan peran sebagai penopang ekonomi, dan bahkan tidak menunjukkan niat untuk memperbaiki keadaan, relasi menjadi timpang dan tidak sehat.

Dalam kondisi seperti itu, perempuan kerap merasa terjebak dalam beban ganda: menjadi pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga, sementara suami justru tidak mengambil bagian secara signifikan. Ketimpangan ini bukan hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga menghancurkan secara emosional. Banyak istri yang akhirnya merasa bahwa keberadaan suami tidak lagi membawa manfaat, bahkan justru menjadi beban psikologis yang menggerus ketentraman rumah tangga.

Kritik atas suami yang menganggur atau berpenghasilan tak pasti, bukan semata persoalan ekonomi, tetapi tentang tanggung jawab dan etos hidup. Ketika perempuan mulai mampu berdiri sendiri, tuntutan terhadap relasi yang sejajar pun menguat. Mereka tidak lagi memandang suami sebagai figur simbolik yang harus ditaati tanpa syarat, melainkan sebagai mitra hidup yang harus berkontribusi nyata, baik secara materi maupun emosional.

Namun di sisi lain, para suami kerap kali mengalami krisis identitas akibat tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ini. Ada yang merasa kehilangan otoritas, harga diri, bahkan merasa “terancam” oleh keberhasilan istri. Alih-alih beradaptasi atau memperbaiki diri, sebagian memilih sikap pasif atau menampilkan kontrol dengan cara-cara yang destruktif: membungkam istri, menuntut dominasi, atau bahkan melakukan kekerasan verbal dan psikis.

Agama, Etika, dan Hak untuk Memilih Jalan Hidup

Dari perspektif teologi Islam, pernikahan merupakan ikatan yang suci dan berat, mithaqan ghaliza, yang dilandasi niat untuk saling menenangkan dan melindungi (QS. Ar-Rum: 21). Namun, agama juga tidak menutup mata terhadap kemungkinan retaknya hubungan jika tujuan pernikahan tidak tercapai. Islam tidak mengharamkan perceraian, tetapi mengatur agar menjadi jalan terakhir yang ditempuh dengan bijaksana dan adil.

Perceraian dalam Islam bukan semata urusan emosi, tetapi bentuk penegakan keadilan dan pelindung bagi yang terdzalimi. Ketika suami tidak menjalankan fungsi dasarnya, yakni memberi nafkah lahir dan batin, menjaga amanah, serta membangun rumah tangga dalam prinsip saling tolong-menolong, maka istri memiliki hak untuk memilih jalan baru yang lebih sehat secara fisik dan spiritual. Dalam konteks ini, menggugat cerai bisa menjadi ijtihad moral demi mempertahankan harga diri dan kemaslahatan hidup.

Namun perceraian tidak boleh dijadikan solusi instan tanpa proses introspeksi. Di sinilah letak peran agama dan lembaga sosial. Negara dan institusi keagamaan harus hadir bukan untuk menghakimi, tetapi membimbing. Sayangnya, banyak program mediasi masih bersifat formalistik, dan tidak menyentuh akar persoalan psikologis dan gender dalam rumah tangga. Birokrasi dalam pengajuan cerai bagi PPPK justru sering kali memperumit, padahal yang dibutuhkan adalah ruang dialog yang jujur dan suportif.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu mengubah cara pandangnya. Perceraian bukanlah aib, melainkan pilihan yang sah jika relasi suami istri tidak lagi menyehatkan. Alih-alih menyalahkan perempuan karena “durhaka” setelah punya penghasilan, kita harus bertanya: mengapa selama ini perempuan tetap bertahan dalam relasi timpang hanya karena tidak punya kekuatan ekonomi?

Menuju Rumah Tangga dengan Visi Sosio-Teologis

Dari semua hal ini, yang paling mendesak adalah membangun kembali fondasi rumah tangga dengan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai. Rumah tangga tidak bisa dibangun sekadar atas cinta atau kebiasaan. Ia butuh visi dan misi yang jelas, seperti layaknya organisasi yang sehat. Suami dan istri harus menyepakati arah perjalanan hidup mereka: peran siapa, kontribusi bagaimana, prinsip relasi seperti apa, dan bagaimana menyikapi dinamika sosial yang terus berubah.

Dalam pendekatan sosio-teologis, rumah tangga dipandang sebagai institusi ibadah sekaligus ruang etika, tempat tumbuhnya nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan dialog. Suami tidak boleh hanya menuntut ketaatan, tetapi juga harus mampu mendengar, menghargai, dan mengembangkan kapasitas diri. Istri pun tidak cukup sekadar mandiri, tetapi juga perlu membangun komunikasi yang mendewasakan pasangannya. Relasi yang sehat dibangun atas prinsip musyawarah, bukan hierarki kaku.

Solusi konkret bisa dimulai dari pendidikan pranikah berbasis nilai. Bukan hanya membahas fiqih pernikahan, tetapi juga mengajarkan manajemen konflik, komunikasi setara, hingga pembagian peran dalam ekonomi rumah tangga. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama harus memperkuat program pembinaan keluarga yang inklusif dan responsif gender. Selain itu, penting bagi lembaga pendidikan guru (termasuk PPPK) untuk menyisipkan modul “etika relasi rumah tangga” sebagai bagian dari pengembangan pribadi.

Struktur Ketimpangan Harus Dirombak

Jika kita ingin menekan angka perceraian, bukan perempuan yang harus dibatasi, tetapi struktur ketimpangan yang harus dirombak. Negara dan masyarakat harus mendukung lahirnya rumah tangga berbasis kesalingan, bukan dominasi. Sebab hanya rumah tangga yang memiliki visi bersama—berdasarkan nilai agama dan kesetaraan peran—yang mampu bertahan menghadapi badai perubahan zaman.

Perceraian di kalangan guru PPPK perempuan di Blitar bukan sekadar fenomena hukum atau administrasi birokratik. Ia adalah cermin retaknya fondasi pernikahan yang tidak dibangun dengan kesetaraan peran dan visi yang jelas. Ketika perempuan tumbuh dan mandiri, suami pun harus bertumbuh, bukan tenggelam dalam ego dan ketergantungan.

Agama memberikan ruang dan kebijaksanaan untuk menyikapi perubahan sosial ini. Yang diperlukan adalah keberanian kolektif untuk membangun rumah tangga sebagai arena ibadah dan perjuangan nilai, bukan sekadar pelampiasan hasrat atau simbol status sosial.

Saat suami dan istri berjalan dalam visi yang sama, rumah tangga tak akan mudah retak meski diterpa badai. Namun ketika salah satu berhenti berjalan, bahkan beban ekonomi tak lagi seimbang, maka perceraian bisa menjadi ikhtiar etis menuju hidup yang lebih bermartabat.***