MAKLUMAT — Menjelang Idulfitri 1446 H, polemik pelaksanaan Salat Id di lapangan kembali mencuat di Desa Rempoah, Baturraden, Kabupaten Banyumas. Awalnya, Pemerintah Desa Rempoah melarang Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Baturraden menggelar Salat Id di Lapangan Akrab dengan alasan ketertiban dan izin penggunaan lahan.

Keputusan ini menuai kritik dan menjadi perbincangan luas di media sosial, hingga akhirnya pemerintah desa mengeluarkan izin dengan sejumlah ketentuan ketat. Kontroversi ini mengingatkan kembali pada sejarah panjang Salat Id di tanah lapang yang telah menjadi bagian dari tradisi Muhammadiyah sejak awal abad ke-20.

Setelah menuai respons publik, Pemerintah Desa Rempoah akhirnya menerbitkan surat izin baru dengan nomor 300/027/III/2025. Dalam surat tersebut, Kepala Desa Sugeng Pujiharto memberikan izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Baturraden untuk menyelenggarakan Salat Idulfitri pada Senin, 31 Maret 2025, pukul 06.00 WIB hingga selesai.

Namun, izin tersebut disertai dengan sejumlah ketentuan. Muhammadiyah diminta menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak mengganggu lalu lintas dan lingkungan sekitar. “Apabila kegiatan ini melanggar ketentuan, maka siap untuk dibubarkan,” tegas Sugeng dalam surat tersebut.

PCM Baturraden baru tahun ini berencana menyelenggarakan Salat Id di wilayahnya sendiri, setelah sebelumnya jamaah Muhammadiyah di daerah tersebut melaksanakan Salat Id di wilayah lain seperti Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, dan Alun-Alun Purwokerto. Jika terlaksana, ini akan menjadi sejarah pertama bagi PCM Baturraden.

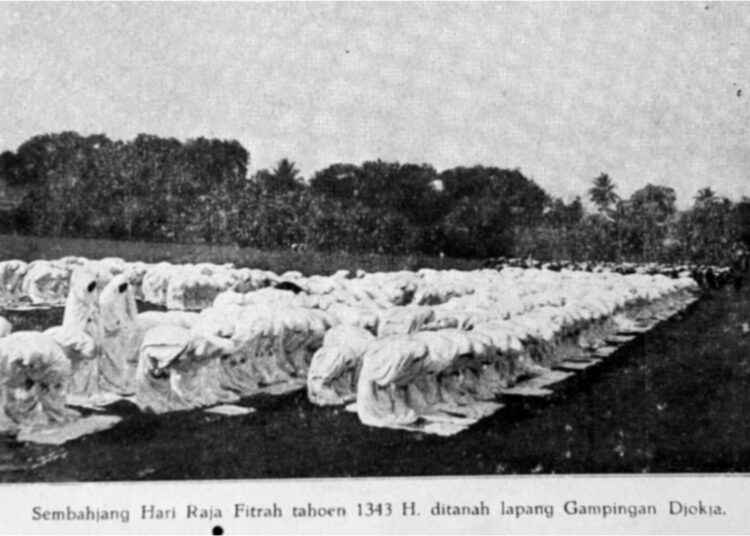

Jauh sebelum kontroversi ini terjadi, Muhammadiyah telah menjadi pelopor pelaksanaan Salat Id di tanah lapang. Tahun 1924 menjadi tonggak sejarah ketika untuk pertama kalinya Muhammadiyah menyelenggarakan Salat Id di Lapangan Gampingan, yang kini dikenal sebagai Lapangan Asri di Wirobrajan, Yogyakarta.

Dua tahun kemudian, pada Muktamar ke-15 Muhammadiyah tahun 1926 di Surabaya, keputusan ini disahkan sebagai bagian dari gerakan organisasi, menegaskan bahwa Salat Id di tanah lapang merupakan praktik yang lebih utama dibanding di masjid.

“Biasanya Muhammadiyah itu mengambil keputusan setelah lebih dulu melakukan suatu praktik. Keputusan dalam kongres lebih pada legitimasi ke depannya. Jadi telah dilakukan sejak 1924, tapi secara resmi diputuskan pada 1926,” ujar sejarawan, Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi melansir laman Muhammadiyah.

Saat itu, Muhammadiyah masih dipimpin oleh KH. Ibrahim bin KH. Fadlil Rachmaningrat, seorang ulama berwawasan luas yang mendalami ilmu agama di Mekkah sejak 1903. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah memperluas peranannya dari sekadar organisasi sosial, pendidikan, dan kesehatan, menjadi lebih aktif dalam kajian fikih dan peribadatan.

Dinamika Sejarah dan Identitas Muhammadiyah

Seiring dengan berkembangnya zaman, keputusan Muhammadiyah untuk menjadikan tanah lapang sebagai tempat Salat Id tidak sekadar ibadah, tetapi juga penegasan identitas organisasi. Dekade 1920-an di Indonesia ditandai dengan meningkatnya dinamika ideologi: komunisme, nasionalisme, serta berbagai gerakan keislaman lain yang memiliki corak tersendiri. Muhammadiyah merespons hal ini dengan semakin mengedepankan aspek fikih dalam praktik keberagamaannya.

“Pada 1925, sensitivitas Muhammadiyah terhadap fikih meningkat, termasuk kesadaran akan Kristenisasi,” jelas Ghifari. Pada tahun yang sama, hubungan Muhammadiyah dengan Ahmadiyah yang sempat dekat, mulai merenggang. Jika pada Kongres 1924 di Yogyakarta Ahmadiyah masih diterima, pada 1925 Muhammadiyah secara resmi menganggapnya sebagai kelompok yang menyimpang.

Kondisi ini mendorong Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih pada 1927, yang berfungsi menghimpun ulama untuk merumuskan fatwa keagamaan dan pedoman ibadah. Dari sinilah, pada 1928, muncul ketetapan fikih yang menegaskan bahwa Salat Id di tanah lapang adalah bagian dari identitas Muhammadiyah.

Dari Gampingan ke Rempoah

Jika melihat sejarah, keputusan pelarangan Salat Id di tanah lapang di Desa Rempoah memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara dan masyarakat melihat ruang publik dalam konteks keberagaman beragama? Muhammadiyah sejak awal telah menegaskan bahwa ibadah di ruang terbuka adalah bagian dari ekspresi keagamaan yang sah dan memiliki landasan fikih yang kuat.

Namun, kasus di Rempoah menunjukkan masih adanya tarik-ulur antara pemerintah lokal dan kelompok masyarakat dalam menentukan ruang ibadah. Ketika pelaksanaan Salat Id di tanah lapang dipersoalkan dengan alasan ketertiban dan izin administratif, hal ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi juga menyangkut hak kolektif umat Islam dalam menjalankan tradisi yang telah berlangsung selama satu abad lebih.

Sejarawan dan cendekiawan Muslim menilai bahwa seharusnya kebijakan pemerintah bisa lebih akomodatif terhadap praktik keberagamaan masyarakat. Jika di era 1920-an Muhammadiyah mampu menjadikan Salat Id di tanah lapang sebagai bagian dari gerakan keislaman yang lebih inklusif, mengapa di era modern seperti sekarang, praktik yang sama justru mengalami pembatasan?

Polemik ini pada akhirnya mengajak kita untuk melihat kembali sejarah panjang Muhammadiyah dalam membangun ruang publik keagamaan yang inklusif. Dari Lapangan Gampingan di Yogyakarta hingga lapangan-lapangan di pelosok negeri, Salat Id di tanah lapang bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga cerminan dari perjuangan umat dalam mempertahankan ekspresi keagamaannya.***