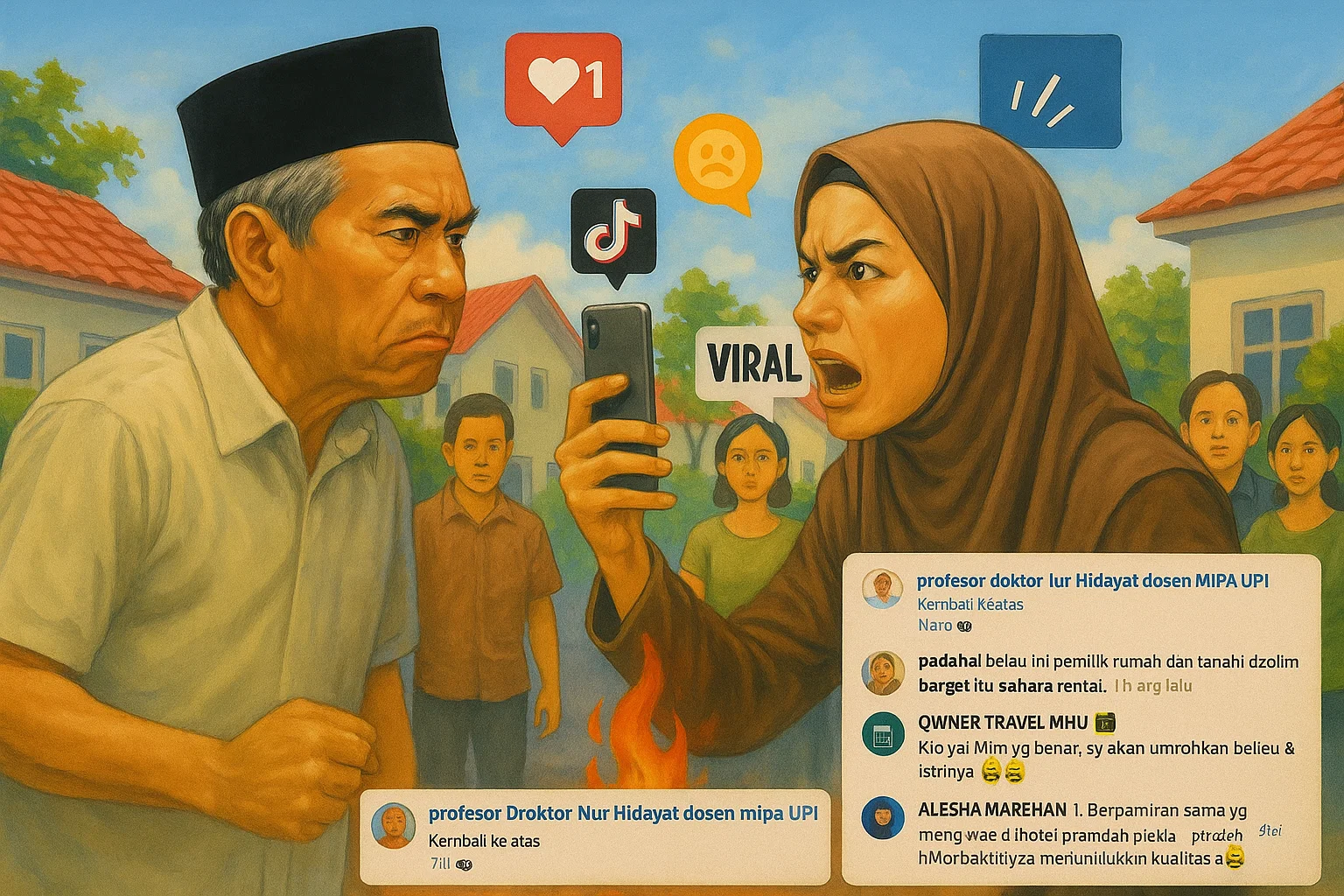

MAKLUMAT — Pak Wali Kota Malang. Cobalah sesekali menengok media sosial TikTok. Perhatian ribuan warga Anda terutama di Karangbesuki, Kota Malang, sedang terpusat pada dua kata; Yai Mim versus Sahara. Potongan video pendek KH Muhammad Imam Muslimin (Yai Mim) berseliweran di TikTok, memantik keprihatinan kita semua.

Konflik Yai Mim dan Sahara di Malang yang mencuat sejak awal September 2025 sesungguhnya lebih dari sekadar perseteruan antar-individu. Ia telah melintasi batas rumah dan kampus, merembet ke media sosial, sampai pada laporan polisi dan pengusiran Yai Mim dari rumahnya sendiri.

Perselisihan ini menegaskan satu hal: kehidupan bermasyarakat bukan hanya soal harmoni, tetapi juga potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak. Awalnya, masalah bermula dari dugaan pengepungan rental mobil Sahara oleh mahasiswa yang diarahkan Yai Mim.

Video cekcok tersebar di TikTok, laporan polisi saling balas, dan warga pun terpaksa mengirim surat pengusiran Yai Mim dari rumahnya. Dalam konteks ini, falsafah bertetangga—baik dalam ajaran Islam maupun kearifan Jawa—menjadi ujian nyata.

Islam menempatkan tetangga dalam kedudukan istimewa: empat puluh rumah dari setiap penjuru termasuk kategori tetangga. Interaksi sosial di lingkup ini tidak bisa diabaikan. Seorang guru, Nur Laili Rachmawati dalam artikel di Kompasiana menyebut tentang istilah tangga (tetangga), tunggu, dan tinggi.

Tunggu adalah tetangga yang setia, menjaga, dan menolong. Tinggi—mirip nama hewan di kasur yang membuat tidur tak nyaman–, sebaliknya, menimbulkan rasa tidak nyaman, iri, dan mudah menyalakan bara konflik. Pertanyaannya, dalam konflik Yai Mim dan Sahara, siapa yang memilih menjadi tetangga yang tunggu atau tinggi?

Ketika ego pribadi menyeret mahasiswa, polisi, dan warga, yang terkorbankan bukan hanya rasa aman, tetapi ketenangan dan citra institusi pendidikan. Kita lupa bahwa tetangga adalah yang pertama mengetahui suka dan duka kita, yang pertama memberi pertolongan sebelum keluarga jauh sempat datang. Seiring memburuknya relasi, suasana sosial membeku, penuh curiga, bahkan ada yang diusir dari ruang hidup bersama.

PP Muhammadiyah pernah membuat kajian tentang bertetangga yang baik. QS. An-Nisa ayat 36 menegaskan: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”

Ajaran ini diperkuat oleh hadis: barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tamunya, dan mengucapkan perkataan yang baik atau diam (HR. Bukhari dan Muslim).

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menekankan lima prinsip akhlak bertetangga: meneladani sikap baik, memelihara kemuliaan tetangga, bermurah hati, menjenguk yang sakit, dan mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi diri sendiri.

Penerapan akhlak ini bukan sekadar teori: saling berkunjung, menolong, berbagi kebahagiaan, menghibur saat musibah, melayat, bersikap pemaaf, dan membiasakan memberi oleh-oleh, semua menjadi fondasi harmoni sosial.

Kasus yang terjadi di Kota Malang ini hendaknya menjadi cermin. Ego pribadi yang tak terkendali bisa melahirkan luka sosial panjang. Bertetangga bukan sekadar tinggal bersebelahan; ia adalah menjaga harmoni yang menjadi fondasi masyarakat. Falsafah Jawa mengingatkan: jadilah tetangga yang tunggu, bukan yang tinggi.

Narasi Emosional Mudah Diterima

Namun, konflik ini terjadi di tengah era post-truth, di mana fakta objektif kalah oleh emosi dan keyakinan pribadi. Istilah yang dinobatkan sebagai “Word of the Year” oleh Kamus Oxford (2016) ini menunjukkan situasi di mana narasi emosional lebih mudah diterima daripada data.

Dominasi sentimen, pengabaian fakta, polarisasi akibat filter bubble, menurunnya kepercayaan pada institusi, dan maraknya hoaks membentuk lanskap sosial yang rapuh.

Fenomena post-truth bukan lahir begitu saja. Ledakan media sosial, banjir informasi, bias kognitif, dan krisis kepercayaan publik berkontribusi. Dalam politik, kesehatan, pemasaran, dan isu sosial, informasi emosional sering lebih dipercaya daripada fakta objektif. Di sinilah literasi digital, verifikasi fakta, dan kemampuan berpikir kritis menjadi kunci menjaga nalar publik tetap sehat.

Konflik Yai Mim dan Sahara bukan sekadar drama tetangga. Ia adalah pengingat bahwa akhlak bertetangga, falsafah lokal, dan kesadaran atas era post-truth saling terkait. Ketika ego bertemu emosi, ketika fakta tersisihkan, masyarakatlah yang menanggung risikonya.

Untuk itulah, menjadi tetangga yang tunggu bukan sekadar sikap baik—ia adalah tindakan revolusioner, benteng terakhir bagi harmoni di tengah derasnya arus post-truth. Semoga kita mampu menebar kebaikan, menjaga tetangga, dan menumbuhkan rasa saling peduli yang tulus. Wallahu a’lam bish-shawabi.***

Comments