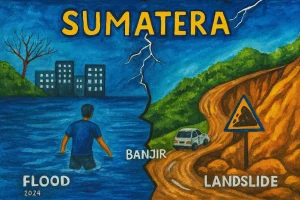

MAKLUMAT – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali membuka luka lama dalam tata kelola kebencanaan di Indonesia. Data terbaru menunjukkan ratusan korban meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.

Selama ini, diskursus publik kerap berhenti pada aspek administratif seperti keterlambatan distribusi bantuan, lemahnya mitigasi, hingga buruknya tata ruang. Semua itu penting. Namun, dalam masyarakat religius seperti Indonesia, krisis ekologis dan kemanusiaan juga dapat dibaca melalui lensa keagamaan.

Di sinilah Al-Qur’an, khususnya ayat-ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi, relevan untuk ditelaah kembali. Salah satu ayat kunci adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 30 yang berbicara tentang penetapan manusia sebagai khalifah fil ardh.

Ayat ini sering dikutip dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, tetapi jarang dihubungkan secara serius dengan isu lingkungan dan bencana. Padahal, tafsir klasik menunjukkan bahwa makna khalifah tidak sesempit jabatan politik. Telaah terhadap tafsir klasik menjadi penting agar makna ayat tidak tereduksi oleh pembacaan pragmatis atau slogan normatif belaka.

Dalam konteks ini, Tafsir Al-Jami’ li Aḥkam Al-Qur’an karya Al-Qurthubi menawarkan kerangka tafsir yang kaya, sistematis, dan relevan untuk membaca ulang tanggung jawab manusia di tengah krisis ekologis.

Tafsir Al-Qurthubi

Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari Al-Qurthubi (w. 671 H/1273 M) adalah seorang mufasir besar dari Andalusia yang hidup pada masa kemunduran politik Islam di Barat. Karyanya, Al-Jami’ li Aḥkam Al-Qur’an, dikenal sebagai tafsir bercorak fikih, tetapi sejatinya bersifat multidimensional.

Al-Qurthubi tidak hanya membahas hukum, tetapi juga aspek bahasa, teologi, etika, dan realitas sosial. Sistematika penulisannya dimulai dengan penjelasan lafaz ayat, perbedaan qira’at bila ada, sebab turun ayat, lalu implikasi hukum dan moralnya. Corak tafsirnya sering disebut sebagai tafsir ahkam yang berciri adabi-ijtima‘, karena kuat menautkan teks dengan realitas kehidupan (Al-Qurtubi & Al-Ansari, 2006).

Mengenai tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 30, Al-Qurthubi membagi pembahasannya ke dalam 17 poin utama yang berangkat dari redaksi ayat hingga implikasi sosial-politiknya. Beliau memulai dari penjelasan lafaz ayat seperti dialog Allah dengan malaikat dan makna khalifah di bumi, lalu berkembang pada konsep pengangkatan imam/khalifah sebagai pemimpin umat.

Dari sini, Al-Qurthubi menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam menjaga keteraturan agama dan masyarakat, termasuk dasar kewajiban menaati imam serta perbedaan jenis kepemimpinan yang diakui dalam Islam. Selanjutnya, Al-Qurthubi membahas aspek teknis dan normatif kepemimpinan.

Hal itu seperti keabsahan pengangkatan imam oleh ahlul halli wal ‘aqdi, syarat-syarat imam, baiat, serta sikap terhadap imam yang zalim atau menyimpang. Ia juga menegaskan larangan adanya dua imam dalam satu waktu dan wilayah, kewajiban umat menjaga kesepakatan atas imam yang sah, hingga legitimasi tindakan terhadap pihak yang menolak kepemimpinan tersebut (Ahmad, 2024).

Tidak Sekadar Legitimasi Politik

Jika pembacaan terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 30 hanya berhenti pada legitimasi politik dan pengangkatan pemimpin formal, sepertinya kita sedang mereduksi pesan Al-Qur’an ke dalam makna yang terlalu sempit.

Al-Qurthubi memang menaruh perhatian besar pada persoalan imamah dan kepemimpinan umat, tetapi penekanannya pada keteraturan, keadilan, dan pencegahan kerusakan justru membuka ruang tafsir yang lebih luas untuk membaca krisis ekologis hari ini.

Dalam konteks bencana banjir dan longsor di Sumatera, jangan-jangan yang sedang kita saksikan bukan semata kegagalan teknis, tetapi kegagalan etis dalam menjalankan amanah kekhalifahan.

Al-Qurthubi menegaskan bahwa keberadaan khalifah bertujuan mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan umum. Kerusakan yang dimaksud tidak hanya berupa pertumpahan darah atau kekacauan sosial, tetapi juga segala bentuk tindakan yang merusak keteraturan kehidupan.

Jika alam dipahami sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga, maka pembiaran terhadap eksploitasi lingkungan, buruknya tata ruang, serta lemahnya mitigasi bencana mungkin dapat dibaca sebagai bentuk fasad fil ardh dalam pengertian yang lebih kontekstual. Dalam hal ini, tafsir klasik justru menyediakan fondasi moral yang relevan untuk kritik sosial hari ini.

Dalam masyarakat modern, negara memegang peran sentral sebagai pengelola ruang hidup warganya. Oleh karena itu, amanah kekhalifahan tidak lagi berdiri di ruang privat, melainkan melekat pada kebijakan publik.

Ketika negara lamban menetapkan status bencana nasional, koordinasi antar lembaga tersendat, dan korban terus berjatuhan, sepertinya ada jarak antara ideal normatif kepemimpinan yang dibayangkan Al-Qur’an dan praktik kekuasaan yang berlangsung di lapangan.

Tafsir Al-Qurthubi, dengan tekanannya pada tanggung jawab imam terhadap kemaslahatan umat, memberi dasar teologis untuk menilai kebijakan negara bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi moral.

Kajian lain juga menegaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dan larangan melakukan kerusakan sebagai fondasi etika lingkungan. Manusia dituntut untuk menjaga relasi harmonis dengan alam demi keberlangsungan hidup bersama (Abiyyah et al., 2024).

Dengan demikian, mungkin krisis bencana yang berulang adalah cermin dari relasi manusia dan alam yang timpang, di mana kekuasaan lebih sering digunakan untuk mengeksploitasi daripada merawat. Perspektif ini sejalan dengan pembacaan etis terhadap tafsir Al-Qurthubi yang menekankan pencegahan kerusakan sebagai tujuan utama kepemimpinan.

Membaca Ulang Q.S. Al-Baqarah

Membaca ulang Q.S. Al-Baqarah ayat 30 melalui tafsir Al-Qurthubi di tengah krisis ekologis Indonesia menjadi penting agar ayat ini tidak berhenti sebagai slogan normatif. Tafsir klasik bukan untuk dibekukan, tetapi untuk dihidupkan kembali melalui dialog dengan realitas.

Jangan-jangan, justru dengan kembali ke tafsir klasik secara kritis, kita dapat menemukan landasan moral yang lebih kuat untuk menata ulang relasi manusia, kekuasaan, dan alam.

Dalam konteks bencana Sumatera, ayat khalifah tidak lagi sekadar berbicara tentang siapa yang memimpin, tetapi tentang bagaimana kepemimpinan dijalankan untuk menjaga kehidupan secara menyeluruh.

Dengan demikian, tafsir Al-Qurthubi tidak hanya relevan untuk memahami struktur kepemimpinan Islam, tetapi juga menawarkan horizon etis untuk membaca krisis ekologis kontemporer.

Krisis ini menuntut lebih dari sekadar respons cepat dan bantuan logistik. Ia menuntut refleksi mendalam tentang makna menjadi khalifah di bumi. Dan mungkin, dari refleksi inilah, wacana kebencanaan dan lingkungan di Indonesia dapat bergerak dari sekadar manajemen darurat menuju etika tanggung jawab jangka panjang.