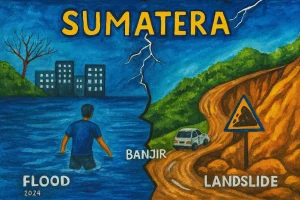

MAKLUMAT — Aceh Besar, pertengahan Desember 2025. Kami menulis surat ini bukan dari tenda pengungsian, bukan pula dari bekas rumah yang hanyut diseret arus. Kami menulis dari rumah yang masih berdiri kokoh. Keluarga kami termasuk yang beruntung—tidak terdampak langsung oleh banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Namun, justru di situlah letak luka yang perlahan mulai terasa perih.

Dua hari setelah banjir besar, kami membeli 15 kilogram beras. Tak lama kemudian, kiriman dari kampung tiba—15 kilogram lagi. Cukuplah untuk bertahan sekitar satu setengah bulan ke depan. Namun sejak itu, harga-harga mulai merangkak naik. Bireuen dan Pidie Jaya, yang sawah-sawahnya terendam, adalah sentra padi. Ketika lumpur menutup hamparan hijau itu, kami tahu: dapur-dapur di seluruh Aceh akan segera ikut mendingin.

Bencana ini tidak hanya menghantam sawah dan rumah. Ia memutus aliran listrik, mematikan sinyal, dan melumpuhkan kehidupan digital. Di saat hampir semua urusan bergantung pada jaringan—mulai dari belanja, distribusi bantuan, hingga administrasi—kami justru terputus dari dunia. Server mati, pekerjaan tertahan, dan komunikasi kacau. Hidup seolah berhenti seketika, padahal kebutuhan terus berjalan tanpa kompromi.

Beberapa hari terakhir, kami terpaksa kembali ke cara lama untuk bertahan: memasak dengan kayu bakar. Gas elpiji menjadi barang langka. Antrean tabung mengular hingga ratusan meter di bawah terik matahari atau guyuran hujan yang sama-sama melelahkan. Dapur-dapur warga kembali berasap, bukan karena romantika masa lalu, melainkan karena keterpaksaan hari ini.

Saya menangis saat mendengar cerita sanak saudara yang terpaksa memasak beras bercampur tanah—beras bantuan yang tercecer saat dilemparkan dari helikopter. Lebih perih lagi, istrinya sedang hamil tua. Di titik itu, bencana berhenti menjadi sekadar statistik; ia menjelma menjadi luka yang nyata.

Kami paham bahwa setiap bencana memiliki lingkaran dampak. Tsunami 2004 memang menghantam dengan dahsyat, tetapi efeknya relatif terlokalisasi di wilayah pesisir. Banjir kali ini berbeda. Ia tidak menenggelamkan seluruh Aceh, namun dampaknya merayap ke seluruh sendi kehidupan: sembako mahal, gas langka, dan harga-harga melonjak. Mereka yang rumahnya tidak kebanjiran justru ikut tercekik secara ekonomi.

Solidaritas mengalir deras. Bahan pokok di Banda Aceh diborong untuk dikirim ke lokasi bencana. Niat baik itu sangat patut dihormati. Namun di sisi lain, rak-rak toko menjadi kosong dan harga melambung. Keluarga yang tidak terdampak langsung akhirnya ikut menanggung beban. Pertanyaan pun muncul—pelan tetapi mengganggu: apakah ini semata hukum pasar, permainan spekulan, atau sebuah kondisi yang dibiarkan hingga semua orang merasakan sakitnya?

Yang paling mengganjal adalah sikap Pemerintah Pusat yang tampak ragu menetapkan musibah ini sebagai bencana nasional. Padahal, dampaknya telah melampaui batas daerah. Krisis ini menyentuh ketahanan pangan, energi, logistik, dan nadi kehidupan masyarakat. Mengapa harus menunggu penderitaan bertambah hanya untuk sebuah pengakuan status?

Masyarakat Aceh bukan bangsa yang manja. Sejarah telah melatih kami untuk bertahan. Jika sekadar mati lampu, kami sudah sangat terbiasa. Pasca-tsunami 2004, pemadaman bergilir adalah keseharian kami. Kami tetap shalat, tetap bekerja, dan tetap hidup. Namun, yang kami hadapi hari ini bukan sekadar urusan listrik padam.

Aceh memiliki pembangkit listrik besar. PLTU Nagan Raya menghasilkan daya yang signifikan, tetapi harus berbagi dalam sistem interkoneksi Sumatera. Daya dialirkan ke Medan, lalu dikembalikan ke Langsa hingga Lhokseumawe. Ironisnya, saat krisis melanda, Aceh justru harus mengalah. Kami menghasilkan energi, tetapi merasakan kerapuhan paling awal ketika sistem lumpuh.

Isu lama pun kembali terdengar: tentang gas Lhokseumawe yang mengalir ke pusat sementara warga di tanah penghasilnya tetap kesulitan; tentang gunung-gunung di Aceh Besar yang dikeruk menjadi semen, tetapi harganya di tanah sendiri tak pernah murah. Kekayaan pergi, kesulitan menetap.

Surat ini bukan teriakan amarah. Ia adalah keluhan lirih dari keluarga-keluarga yang hidupnya ikut goyah meski rumahnya tak terendam banjir. Kami kuat. Kami sabar. Tetapi kesabaran tidak seharusnya dibalas dengan pengabaian. Pengakuan negara melalui status bencana nasional bukan soal gengsi. Ini adalah soal tanggung jawab—tentang kecepatan bantuan, stabilisasi harga, dan pemulihan hidup jutaan orang.

Dari Aceh Besar, kami tidak meratap. Kami hanya meminta keadilan.

(Ditulis ulang dari pesan seorang warga Aceh Besar melalui jaringan WhatsApp yang sinyalnya sering tersendat)